Le vie da seguire per tentare di comprendere quale fosse il livello raggiunto dai Celti in campo astronomico sono principalmente due. Esse sono da un lato l'esame di quanto è stato scritto sulle loro conoscenze da parte degli autori classici e dall'altro l'analisi dei reperti archeologici che risultano essere in qualche modo legati alla pratica dell'osservazione del cielo, alla speculazione filosofica, alla misura del tempo e alla capacità di eseguire calcoli e previsioni relativi all'accadere di taluni fenomeni celesti.

Se da un lato abbondano le fonti classiche dall'altro parimenti sono numerosissimi i reperti archeologici che non sono quasi mai stati interpretati in chiave archeoastronomica. Ciò deve essere fatto tenendo ben presente l'incertezza insita nei reperti per il solo fatto della loro collocazione cronologica quindi a causa dei deterioramenti da essi subiti nel corso dei secoli trascorsi. L'analisi archeoastronomica deve essere comunque portata avanti con criteri di massimo rigore, tenendo ben presenti i limiti che i risultati raggiungibili possono avere, e con strumenti adeguati. Questi strumenti sono generalmente rappresentati dalle tecniche matematiche e statistiche che permettono di misurare l'affidabilità di ciascun risultato raggiunto e dal calcolo astronomico che permette di ricostruire con precisione la posizione di ogni singola stella visibile in cielo durante il periodo in cui la cultura celtica si sviluppò con l’aiuto dei calcolatori elettronici.

Da questi studi trapela una nuova immagine del popolo celtico, un polo dedito allo studio ed all’osservazione del mondo che li circonda e non un popolo barbaro come si pensava in passato. Altri documenti e reperti potrebbero celare ulteriori informazioni sulle loro capacità astronomiche e matematiche.

I Celti facevano

riferimento ai corpi celesti quali

Prima di parlare del ruolo delle stelle conviene introdurre le conoscenze astronomiche dei Celti a partire dalle feste che celebravano durante l’anno.

L’esistenza di molte festività durante l’anno celtico è un fatto noto e ben documentato dai reperti archeologici, dalla storiografia antica e dalle tradizioni bretoni ed irlandesi. Tali feste erano (in ordine cronologico lungo l’anno celtico) Trinox Samoni, Imbolc, Beltane e Lughnasa.

La festa di Trinox Samoni, letteralmente “le tre notti di Samonios” corrispondeva all’inizio dell’anno. La festa inaugurava il periodo durante il quale era la notte a prevalere sul giorno, il

Bestiame veniva radunato in recinti per svernare.

La festa di Imbolc era dedicata ala dea Brigh ispiratrice delle arti e dei mestieri. Brigh o Bricta sono i nomi che in celtico hanno entrambi il significato di “luminosa”, mentre presso i Britanni era denominata Brigantia che significa “altissima”. Imbolc segnava l’allentamento della morsa invernale.

Durante la festa di Beltane era venerato il dio Belenus, conosciuto anche con i nomi di Borvo e Grannos, a cui venivano attribuite capacità mediche; gli ultimi freddi erano terminati e si poteva far ingrassare il bestiame.

La festa di Lughnasa era la più importante in quanto era celebrato Lug. Il termine gallico “Lug” significa “brillante” o “luminoso”. Lug era venerato soprattutto da militari, artigiani e sacerdoti. Lughnasa significa “raduno di Lug” e tale festa coincideva generalmente con il grande raduno annuale delle tribù galliche che veniva celebrato nei mesi estivi a metà strada tra il solstizio d’estate e l’equinozio d’autunno.

La festa di Trinox Samoni veniva celebrata in un periodo grosso modo equivalente all’inizio del mese di novembre del nostro calendario (trovando riscontro con le tradizioni irlandesi). I periodi dell’anno in cui le altre tre feste venivano celebrate, secondo il calendario gregoriano, erano rispettivamente: febbraio-marzo per Imbolc, maggio-giugno per Beltane e luglio-agosto per Lughnasa.

Le feste erano stagionali, collocate in corrispondenza di quattro date intermedie rispetto ai solstizi ed agli equinozi, quindi non sono da ritenersi di ispirazione solare ma basati su altri criteri di natura astronomica.

Una società prevalentemente rurale come quella celtica doveva sicuramente considerare i ritmi stagionali per suddividere l’anno, piuttosto che eseguire una divisione teorica come quela basata sulla posizione del sole sull’eclittica. E’ quindi naturale avanzare l’ipotesi che le quattro feste potessero essere legate a particolari eventi astronomici, importanti per l’agricoltura, che annualmente si ripetevano e che non avessero a che fare solamente con il Sole ma anche con le stelle visibili nel cielo. Potremmo quindi supporre che fosse proprio la levata eliaca di talune stelle a determinare la data in cui le feste dovevano essere celebrate.

Nel corso delle migliaia di anni la data in cui una stella sorge in concomitanza con il Sole varia per effetto della precessione degli equinozi.

In vicinanza della festa di Trinox Samoni la stella in levata eliaca durante l’età del ferro era Antares, la più luminosa della costellazione dello Scorpione. A Imbolc era invece in levata eliaca Capella, situata nella costellazione dell’Auriga. A Beltane sorgeva eliacamente Aldebaran la più luminosa della costellazione del Toro. A Lughnasa era invece Sirio, la più luminosa del cielo, ad essere in levata eliaca. E’ interessante notare che soltanto due delle stelle interessate appartengono a costellazioni zodiacali, le altre due sono invece posizionate lontano dall’eclittica.

Dai calcoli astronomici risulta (a una latitudine di circa 47° N) che durante il IV-V secolo a.C. Antares sorgeva con il Sole intorno al 16 novembre, Capella il 18 marzo, Aldebaran il 7 giugno e Sirio il 25 luglio rispetto al calendario Giuliano.

E’ probabile che le varie feste, esclusa tuttalpiù Trinox Samoni, venissero celebrate nei giorni di prima visibilità di queste stelle nei bagliori dell’alba.

L’esclusione

di Trinox Samoni da questo criterio è motivata dall’esistenza di vincoli

addizionali legati alla fase lunare da rispettare, infatti Trinox Samoni poteva

essere celebrata solo quando

E’ facile notare l’esistenza di una correlazione tra l’importanza della divinità celebrata e la luminosità della stella in corrispondenza di ciascuna festa. Sirio che è la stella più luminosa visibile ad occhio nudo la si vede abbinata alla celebrazione del dio Lugh che era ritenuto il più importante tra le divinità celtiche. Nel periodo in cui veniva celebrata la festa di Lugh, il cielo notturno era dominato dalla presenza del “triangolo estivo” formato dalle stelle Vega, Deneb e Altari; il fatto che il triangolo estivo fosse visibile proprio nei giorni della festa di Lugh potrebbe essere significativo. Infatti i druidi usavano per determinare le date anche altri astri come punti di riferimento, così altre costellazioni erano tenute sotto osservazione.

Capella, con luminosità di poco inferiore a Sirio, sorgeva eliacamente nei giorni della festa di Imbolc in cui era celebrata la dea Brigh, che era la seconda divinità per importanza quindi l’associazione con Capella non è casuale. Capella è una stella di colore giallo ed il giallo è anche il colore delle messi a cui la dea era simbolicamente legata.

E’ noto che Beltane, dedicata al dio Belenus, era una celebrazione in cui il fuoco giocava un ruolo molto importante. La stella che sorgeva eliacamente durante tale festa era Aldebaran: una stella il cui colore, osservata ad occhio nudo, è spiccatamente rosso e quindi è facilmente associabile al colore del fuoco.

I Celti dividevano l’anno solamente in due stagioni, quella estiva e quella invernale. La stagione estiva comprendeva sia la primavera che l’estate vera e propria, la stagione invernale era composta dall’autunno e dall’inverno.

I druidi dovevano conoscere perfettamente le posizioni occupate dal Sole nel cielo in corrispondenza dei due equinozi e dei due solstizi, ma questi non furono ritenuti importanti per definire le stagioni in quanto sul territorio su cui si sviluppò la cultura celtica non avvenivano variazioni climatiche apprezzabili correlate con questi eventi.

Variazioni di rilievo avvenivano invece in corrispondenza di date intermedie tra gli equinozi ed i solstizi, l’uso delle stelle poteva quindi essere più utile ai fini della divisione stagionale dell’anno. Infatti il levare eliaco di Antares indicava l’inizio della stagione invernale, mentre il levare eliaco di Aldebaran l’inizio della stagione estiva.

La divisione dell’anno operata dai Celti basate sulle levate eliache implicò una diversa durata dei due periodi stagionali. Sulla base del calendario celtico ritrovato a Coligny (che verrà trattato più avanti) la stagione estiva durava solamente 157 giorni mentre la stagione invernale 208 giorni solari medi.

Infatti durante il V secolo a.C. l’inizio della stagione invernale cadeva grossomodo il 17 novembre mentre l’inizio della stagione estiva intorno al 10 giugno del Calendario Giuliano.

La festa di Trinox Samoni cadeva ovviamente nel mese di Samonios, mentre quella di Beltane nel mese di Giamonios.

A causa delle oscillazioni dell’inizio del mese di Giamonios rispetto alla data solare dovute al vincolo di iniziare il mese in corrispondenza del primo quarto di Luna, qualche volta poteva capitare che la levata eliaca di Aldebaran cadesse nel mese di Simivison.

La ripartizione stagionale era quindi la seguente: Samonios, Dumannios, Riuros, Anagantios, Ogronnios, Cutios e Giamonios erano mesi invernali, mentre Giamonios, Simivisonnios, Equos, Elembiuos, Edrinios e Cantlos erano mesi estivi.

Il mese di Giamonios risulta citato due volte in quanto la festa di Beltane cadeva a metà di esso e di conseguenza metà mese era invernale e metà estivo.

Questi valori corrispondono molto bene con il ciclo climatico annuale tipico delle latitudini centro e nord europee dimostrando che la divisione dell’anno operata dai druidi fu estremamente razionale ed orientata ad una elevata efficienza in termini di pianificazione agricola.

Per noi adesso può sembrare strano, ma per popolazioni la cui sopravvivenza era legata all’agricoltura sbagliare di un mese il periodo da dedicare alla semina poteva voler dire la carestia.

Nel

novembre del

Il calendario risale al II secolo d.C. in piena epoca gallo-romana ma gli studiosi sono concordi nel ritenere che sia stato inciso prevalentemente per scopi liturgici pagani e quindi possa riprodurre fedelmente il calendario tradizionale celtico.

Il calendario contiene una sequenza di cinque anni lunari completi, ciascuno composti da 12 mesi lunghi 29 o 30 giorni, più due mesi supplementari di 30 giorni ciascuno, per un totale di 62 mesi secondo il seguente schema:

1°

anno 13

mesi 385

giorni

2° anno

12 mesi

355 giorni

3° anno

13 mesi

385 giorni

4° anno

12 mesi

355 giorni

5° anno

12 mesi

355 giorni

Ciascun

mese inizia la notte in cui

La sequenza dei mesi rappresentati nel calendario di Coligny è la seguente:

|

mese |

giorni |

|

Samonios |

30 |

|

Dumannios |

29 |

|

Riuros |

30 |

|

Anagantios |

29 |

|

Ogronnios |

30 |

|

Cutios |

30 |

|

Giamonios |

29 |

|

Simivisonnios |

30 |

|

Equos |

30 |

|

Elembiuos |

29 |

|

Edrinios |

30 |

|

Cantlos |

29 |

Si presume che i due mesi addizionali, inseriti rispettivamente nel primo e terzo anno rappresentati sulla tavola di bronzo, servissero per conciliare il tempo misurato sulla successione delle fasi lunari con quello misurato tenendo conto del moto apparente del Sole. Infatti ogni due anni lunari e mezzo si perdeva circa un mese e solo dopo 30 anni si tornava alle condizioni iniziali. Durante quel periodo il calendario lunare era retrogradato di un numero di giorni pari ad un anno lunare. Con l’introduzione dei mesi supplementari l’accordo tra il computo lunare e quello solare poteva essere mantenuto annualmente entro un errore di 30 giorni.

Il valore della durata dell’anno solare codificato nel calendario di Coligny è di 367 giorni, questo valore mostra una discrepanza troppo elevata con il valore vero della lunghezza dell’anno tropico (365.242 giorni) per essere considerato come il valore noto ai Celti. Non bisogna dimenticare che un valore prossimo a 365.25 giorni era già noto presso tutte le culture mediterranee con cui i Celti ebbero contatti fin dall’antichità.

Una

spiegazione per questo valore anomalo è da ricercarsi nel tentativo di ottenere

un accordo soddisfacente tra il Sole e

L’ipotesi che la stesura del calendario sia stata eseguita su basi erronee è molto difficile da accettare in quanto è il prodotto del lavoro di studio dei moti del Sole e della Luna portato avanti per secoli da persone rinomate per la loro conoscenza della natura. Rimane quindi solamente l’ipotesi che per qualche ragione fu conveniente inserire due mesi intercalari lunghi 30 giorni anziché 29 e che il calendario celtico fosse qualcosa di più di un semplice calendario come lo intendiamo oggi.

Ogni

mese era diviso in due quindicine oppure 15 più 14 giorni in modo tale che se

la prima quindicina era vincolata alla fase di primo quarto, l’inizio della

seconda coincideva con

Le

due quindicine sono separate dalla parola “atenovx” che in gallico significa

ritorno al buio, rinnovamento. Durante la prima quindicina

La decisione di utilizzare una sequenza di 7 mesi da 30 giorni e 5 da 29 giorni per ogni anno fu una naturale conseguenza delle osservazioni astronomiche. I druidi si resero conto che la lunghezza del mese sinodico lunare sembra fluttuare nel tempo intorno ad un valore medio. Infatti la lunghezza della lunazione variava durante l’età del ferro tra 29.27 e 29.84 giorni solari. L’osservazione delle fasi lunari portata avanti per lunghi periodi di tempo tendeva a determinare un valore di 29.60 giorni, un po’ più elevato della lunghezza media della lunazione (29.53 giorni) ma che risulta in perfetto accordo con quello codificato nel calendario; questo valore conduce ad assegnare 355 giorni alla durata dell’anno lunare invece che 354.

Questo calendario si differenzia da tutti gli altri calendari antichi oggi conosciuti. Infatti se da un lato la struttura luni-solare garantiva che i mesi rimanessero coerenti con le stagioni,allo stesso tempo era possibile utilizzare la stessa struttura in maniera più sofisticata per calcolare esattamente la posizione nel cielo del Sole, per scopi agricoli, e della Luna, fondamentale per i riti religiosi, durante qualsiasi giorno dell’anno.

Il computo lunare è esemplificato dalla pura e semplice successione dei mesi del calendario, mentre il computo solare deve tener conto anche della sequenza dei giorni indicati nei due mesi supplementari e dalle annotazioni che li accompagnano.

I due mesi addizionali rappresentano due tabelle di calcolo in cui è immagazzinata la differenza progressiva tra il computo solare e quello lunare. Il calendario di Coligny è quindi una sorta di calcolatore analogico che permette di calcolare il computo solare partendo da quello lunare.

I druidi potevano quindi prevedere le fasi lunari utilizzando la base del calendario senza i due mesi supplementari, e nello stesso tempo avevano a disposizione uno strumento luni-solare ordinario destinato alle attività quotidiane, erano inoltre in grado di prevedere le levate eliache necessarie per determinare le date delle festività.

Il calendario di Coligny fungeva inoltre da almanacco, infatti in esso sono codificate alcune efficaci regole di predizioni delle eclissi, in particolar modo quelle lunari.

Si è osservato infatti che alcune delle annotazioni in gallico incise sul calendario si ripetono con precisa regolarità in corrispondenza di determinate terne o quaterne di giorni consecutivi. Cioè le annotazioni compaiono in tre o quattro giorni consecutivi. Ogni singola annotazione si riferisce al nome di un mese ripetuto più volte, una volta per giorno appartenente alla terna o quaterna.

Di solito i giorni interessati dalle terne sono i VII, VIII e IX di ciascuna quindicina di giorni più qualche mese in cui si osservano le annotazioni nei giorni I, II e III della seconda quindicina, quindi sostanzialmente le terne indicano i pleniluni ed i noviluni, ma talvolta è segnato anche l’ultimo quarto. I giorni in cui è possibile il verificarsi delle eclissi sono proprio quelli marcati dalle terne.

I druidi aveva sicuramente osservato che le eclissi di Luna si ripetono ogni 6 lunazioni circa, quindi bastava attendere che durante i giorni VII, VIII, IX della prima quindicina di un mese qualsiasi avvenisse un’eclisse lunare, l’eclissi lunare successiva sarebbe stata prevista in corrispondenza degli stessi giorni VII, VIII o IX del sesto mese successivo.

Se la previsione dell’eclissi lunare era pressoché sicura non lo era affatto quella dell’eclissi solare,

l’osservazione della posizione della Luna rispetto all’eclittica funzionava ma era un metodo con alto tasso di errore e permette solamente di eseguire previsioni a scadenza breve (appena 7 giorni); inoltre l’eclissi di Sole poteva avvenire ma non essere visibile nella località in cui il druidi si trovava.

Analizzando la struttura dei nemeton (recinti sacri) costruiti dai celti si è osservato che l’astronomia rivestì un ruolo importante nella scelta dei siti in cui furono edificati nonché nella definizione della loro struttura.

Due esempi simbolici sono il nemeton di Libenice e l’acropoli di Zavist entrambi in Boemia.

Venne costruito ed utilizzato dai Celti Boi, una tribù celtica che si sviluppò nell’Europa centrale per poi migrare nell’Italia centro-settentrionale.

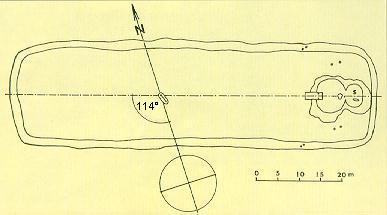

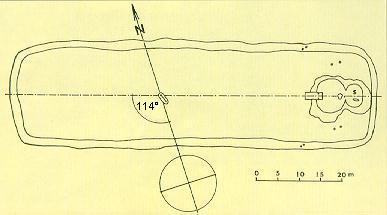

Il santuario era un recinto rettangolare di 24m x 80m delimitato da un fossato. Presso il lato sud-orientale era stata ricavata una zona infossata nel terreno a forma di 8 nella quale erano stati posti un menhir (grandi pietre verticali, sommariamente sbozzate o scolpite) alto circa due metri e altri più piccoli che costituivano la zona di culto principale.

Già negli anni ’60 l’astronomo cecoslovacco Holub riconobbe alcuni elementi che suggerivano la presenza di possibili orientazioni verso il punto del sorgere del Sole al solstizio d’inverno.

L’asse

del recinto è orientato 24° a sud rispetto alla direzione equinoziale

(est-ovest) calcolata per il

Pianta

del nemeton di Libenice

Il recinto del santuario è stato costruito in modo da essere diretto verso la zona dell’orientazione locale in cui poteva essere vista sorgere la costellazione di Orione.

Lungo una direzione prossima all’asse maggiore del recinto (119°-120°) Antares sorgeva eliacamente, ricordiamo che la levata eliaca di Antares era il riferimento per la celebrazione di Trinox Samoni. Inoltre altre stelle importanti quali Sirio e Mira sorgevano in quella direzione.

Al centro del nemeton è stata scoperta una tomba nella quale sono state rinvenuti i resti di una donna dal cui corredo funebre si è indotti a pensare fosse la druidessa responsabile dei culti religiosi. La tomba mostra un’orientazione nord-sud molto accurata così anche lo scheletro è stato posto lungo la stessa direzione con il teschio posto a nord. Al fine di orientare la tomba i Celti dovettero osservare la posizione delle stelle per determinare la linea meridiana.

All’interno del recinto sono state ritrovate diverse buche all’interno delle quali erano infisse dei pali; è escluso che i pali potessero avere la funzione di sorreggere alcun tipo di infrastruttura in quanto la loro disposizione non rappresenta alcun disegno regolare.

Sofisticate ricerche hanno messo in evidenza che coppie di pali definivano direzioni orientate verso i punti dell’orizzonte locale in cui sorgevano o tramontavano diverse stelle, tra cui quelle in levata eliaca alle date delle quattro feste dell’anno celtico.

La scoperta del cambiamento periodico di splendore della stella Mira nella costellazione della Balena è storicamente assegnato al reverendo David Fabricius nel 1956. Pare invece che fosse stata precedentemente osservata dai Celti Boi che allinearono diversi pali nel nemeton di Libenice verso le direzioni di sorgere e tramontare di questa stella.

Dalla Terra è possibile osservare che la luminosità di Mira varia dalla seconda alla decima magnitudine in un periodo di 330 giorni rimanendo quindi visibile per pochi mesi ad occhio nudo. Una stella di colore rossastro che spariva e riappariva periodicamente deve avere senz’altro attirato l’attenzione dei druidi che probabilmente attribuirono a cause divine il verificarsi di questo fenomeno.

Un altro fatto molto interessante riguarda la disposizione particolare di alcune di queste buche che riproducono fedelmente la disposizione della costellazione del Cigno nota anche come “Croce del Nord”. Le direzioni dei quattro bracci se idealmente prolungate individuano grossomodo i punti dove avvenivano le levate eliache di Antares, Capella, Aldebaran e Sirio. La costellazione del Cigno era ritenuta molto importante presso molte civiltà antiche che la utilizzarono per individuare la posizione del nord astronomico che nel V secolo a.C. era situato lontano dalla stella polare.

Non sono state rilevate orientazioni significative relative ai fenomeni legati al Sole in accordo con il fatto che i Celti non praticavano culti solari, mentre sono stati rilevati alcuni allineamenti verso i punti di levata della Luna ai lunistizi, importanti per la previsione delle eclissi.

L’acropoli di Zavist è situata all’interno di un sito fortificato risalente al VI-V secolo a.C. a pochi chilometri da Praga.

Nel 550-

Vennero costruiti un

grande edificio rettangolare in legno a due navate di cui attualmente rimangono

le buche che contenevano i pali di sostegno, alcune strutture monumentali ed una

torre a pianta triangolare in pietre la cui altezza attuale è di circa

Ricostruzione

dell’acropoli di Zavist (vita dall’alto)

La torre a pianta

triangolare era una costruzione rituale di circa

Le analisi al computer hanno messo in evidenza che lungo la direzione individuata da ogni coppia di vertici permetteva di definire un settore di orizzonte entro il quale potevano essere osservati diversi fenomeni astronomici nel cielo del V secolo a.C. Tra i più importanti vi sono: il sorgere ed il tramontare della Luna ai lunistizi, il sorgere del Sole agli equinozi, il sorgere ed il tramontare del Sole al solstizio d’inverno ma soprattutto il sorgere eliaco di Antares, Capella, Aldebaran e Sirio.

Archeoastronomia: studio dell’attività astronomica delle civiltà antiche.

Eclittica: piano dell’orbita terrestre attorno al Sole, traettoria descritta dal Sole nel suo moto apparente sulla volta celeste.

Levata eliaca: si dice del sorgere di un astro che abbia luogo quasi nello stesso momento del sorgere del Sole.

Lunazione: periodo di tempo compreso tra due noviluni consecutivi.

Magnitudine: numero che caratterizza lo splendore assoluto o apparente di un astro.

Precessione degli equinozi: avanzamento dell’istante dell’equinozio di primavera nel corso degli anni dovuto ad un movimento conico molto lento dell’asse terrestre intorno ad una posizione media.

Bibliografia:

Adriano Gaspani, Silvia

Cernuti “www.ars2000.it

https://www.pooh.cz/pruvodce/a.asp?a=2004607&db=444

https://www.cgg.cvut.cz/~xkrivanj/projects/celts/zavist/

Silente

L'autore dell'articolo si assume ogni

responsabilità legale riguardo al suo contenuto.

I diritti sulle immagini sono dei legittimi proprietari.